Объем исследований и научных экспериментов в современном мире растет, а требования к их качеству повышаются одновременно с появлением новых технологических вызовов. Это требует формирования единых принципов научной этики, принятых большинством исследователей. Соответствующие правила должны быть выработаны самими учеными, а затем закреплены нормами государства и университетов.

Институт образования НИУ ВШЭ провел открытый семинар «Не навреди. На какие этические принципы ориентируются исследователи в своей работе». Открывая семинар, его модератор, заведующий Лабораторией образовательного права Института образования Вышки Семён Янкевич, предложил обсудить не только этику исследователей, но и готовность студентов следовать определенным правилам и, напротив, стремление избегать соблюдения некоторых из них. Он отметил: этика — один из самых сложных принципов в праве, она применяется по соглашению участников общественных и социальных процессов. В науке важно, что приемлемо, что допустимо и, напротив, недопустимо ни при каких обстоятельствах.

Он предложил участникам дискуссии обсудить, какие этические проблемы научной деятельности рассматриваются в их исследованиях, а также конфликты допустимого и возможного в их работе и дилеммы между соблюдением научной этики и общепринятых правил.

Директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов НИУ ВШЭ, член этической комиссии университета Иван Груздев отметил, что не сталкивался в своих исследованиях с этическими проблемами, однако понимает, где они могут возникнуть. Он напомнил: испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет отмечал различия логики научного исследования и более широкого гуманитарного контекста, когда ученый планирует действия, последствия которых трудно прогнозировать.

Заместитель директора Центра внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ Евгения Шмелева подчеркнула, что масштаб плагиата и других нечестных практик у студентов зависит от образовательной среды вузов: меньше списывают в селективных университетах и вузах, где преподаватели больше времени тратят на научную деятельность, а студенты ориентируются на качество образования. Она привела пример исследования Дэна Ариели о влиянии напоминания о морально-этических ценностях на честность в решении задач, когда испытуемые могли хитрить. Одной группе дали прочитать перед решением 10 заповедей, другие подписали документ о соблюдении этики, а контрольная группа работала без этого. По данным исследования, перечитавшие заповеди и подписавшие этический кодекс меньше прибегали к обману. Но недавно выяснилось, что многие данные из работ этого исследователя были сфальсифицированы, и сложилась парадоксальная ситуация, когда изучающий научную этику сам ее нарушил.

Она отметила, что исследователи нередко сталкиваются с конфликтом интересов: им важно, чтобы их работы были заметными и гарантировали соблюдение норм академической этики и конфиденциальность данных, особенно личных. Важно, чтобы интересный результат был получен честно, без искажений процедуры.

Фото: iStock

Директор Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета в Санкт-Петербурге Катерина Губа отметила, что длительное изучение академической нечестности и ее причин касалось многих элементов феномена. Исследователи провели опрос о допустимых и недопустимых нарушениях научной этики, в том числе готовности примириться с плагиатом. Опрос, в частности, показал, что неприемлемыми считаются только крайние формы плагиата, — например, когда списана треть или половина диссертации. Копирование нескольких страниц в работе или абзацев в обзоре литературы считают допустимым около 30% опрошенных, притом что это названо неприемлемым в этических кодексах.

Недостаточно консенсуса и в отношении к сомнительным публикационным практикам, например статьям в «хищнических» журналах. Это, полагает эксперт Европейского университета, означает, что необходим новый методический аппарат, учитывающий, что нарушитель этики или знающий о нарушении считает такие действия оправданными или вовсе не называет это грубым фолом. Она также обратила внимание, что опрошенные ученые более строго относятся к нарушениям в диссертациях и отчетах по гранту.

Доцент Института образования НИУ ВШЭ Татьяна Канонир считает, что нынешняя дискуссия уже вносит большой вклад в научную этику. Следует помнить, что многие ее нормы были сформулированы вследствие столкновения научного сообщества с новыми этическими дилеммами и их переосмыслением. Так, например, тюремный эксперимент Ф. Зимбардо подсветил очень важную проблему безопасности участников эксперимента и рисков для их физического и психического благополучия. Сейчас, полагает дискуссант, этичность исследования должна включать четыре ключевых компонента: уважение, ответственность, компетентность и честность. Этика важна не только на уровне коммуникации с участниками исследования, но и на уровне интерпретации и трансляции полученных результатов. Так, применение некачественных инструментов измерения неминуемо приведет к ошибочным выводам. Другой пример — сохранение конфиденциальности данных. «Мы часто находимся перед этическими вызовами», — подытожила Татьяна Канонир.

Семён Янкевич поинтересовался, как работает этическая комиссия Вышки и с какими интересными кейсами она сталкивалась.

Иван Груздев пояснил, что этическая комиссия сталкивается с нарушениями и научной, и общественной этики, происходящими, когда ученые, концентрируясь на исследовании, упускают общечеловеческий контекст.

Он напомнил, что этическую комиссию в НИУ ВШЭ создали в 2013 году, когда появилась необходимость этических заключений для публикаций в ведущих иностранных журналах, а также необходимость подтверждать выводы эмпирикой: для исследования с участием преподавателей и студентов Вышки требуется разрешение этической комиссии.

В ней действуют два трека — технический и опросный, которые дают четыре заключения: «полностью соответствует», «нужны небольшие изменения», «нужны значительные изменения» и «не соответствует».

Фото: iStock

Семён Янкевич поинтересовался, как взвешивать потенциальную пользу для науки и вероятный вред для индивида и группы в результате эксперимента, какой риск считается допустимым.

По мнению Татьяны Канонир, следует тщательно взвесить риски и принять решение в пользу одного из принципов или их сочетания с учетом долгосрочных последствий. Например, эксперимент Зимбардо, несмотря на негативные последствия, дал новые знания о поведении человека и был повторен с соблюдением этических норм, причем результаты исследования от изменений условий не пострадали. Если выбор стоит между новым уникальным знанием и угрозой для жизни и здоровья человека, выбор очевиден в пользу респондентов, подчеркнула она.

Семён Янкевич обратил внимание на проблему восприятия выполнения этических кодексов исследователями, для которых обязательность связана с научной и личной репутацией авторов.

Катерина Губа полагает, что одним из ключевых каналов формирования норм могут стать ведущие научные журналы, не пропускающие публикаций, нарушающих принципы научной этики. При этом отдельные пункты этических кодексов приходится прописывать дополнительно.

Сейчас, когда часть научных журналов коммерциализировалась, наука стала более похожей на корпорации и в части учета рисков, журналы стали лучше их видеть и создавать правила. Однако остались и неопределенные сектора: например, в одних журналах отправка близкой по содержанию статьи в издание на иностранном языке допустима, в других она приемлема, если материал не опубликован, а в третьих такая практика запрещена. Поэтому вопрос допустимости самоповтора остается открытым.

Евгения Шмелева обратила внимание на различия в практиках применения и регламентирования искусственного интеллекта, которые сейчас делают видимым процесс формирования академических норм: одни запрещают, другие разрешают применение ИИ, даже внутри университетов используются разные подходы. Она полагает, что выиграет сумевший создать оптимальный режим.

Татьяна Канонир подчеркнула большую роль профессиональных сообществ в формировании научной этики. Она напомнила, что около 10 лет назад активно обсуждалась репликация в социальных науках, было доказано, что повторяется не так уж много результатов. Открывшаяся затем дискуссия изменила ряд практик. Например, ученые могут зарегистрировать свое исследование на стадии планирования, и журнал его опубликует вне зависимости от полученного результата.

Иван Груздев отметил, что в мировой практике за выработку кодексов отвечает ученый совет университета или сообщество избранных представителей, в том числе через общественные советы. Он напомнил, что Ученый совет НИУ ВШЭ, на котором принимались этические принципы сотрудников, продолжался 7,5 часа, поскольку еще до этого часть норм ввели в локальные нормативные акты, и многие выступавшие спрашивали, зачем их дублировать. Однако, учитывая особенности высшего образования и академической среды в России, университеты, пытающиеся продвинуться вперед, фиксировали красные линии не только в этических документах, но и в ЛНА, поскольку они более обязательны, чем этические кодексы.

Фото: iStock

По его мнению, переносить все положения этического кодекса в ЛНА неправильно: следует включать только его важнейшие пункты, а затем развивать все остальные в этический кодекс.

Татьяна Канонир отметила, что заметивший научную недобросовестность в разных проявлениях оказывается перед дилеммой между сообщением о неэтичном поведении и возможными негативными последствиями для человека, с которым нередко лично знаком. Возможно, сообщение отрицательно повлияет на дальнейшую научную и иную карьеру допустившего нечестность, но отказ от него будет означать, что подлог может продолжиться и что на основании неверных данных может быть принято ошибочное управленческое решение. В любом случае, столкнувшись с этической дилеммой, которую ученый не знает, как разрешить, можно и нужно обращаться за консультацией к опытным коллегам или в этическую комиссию.

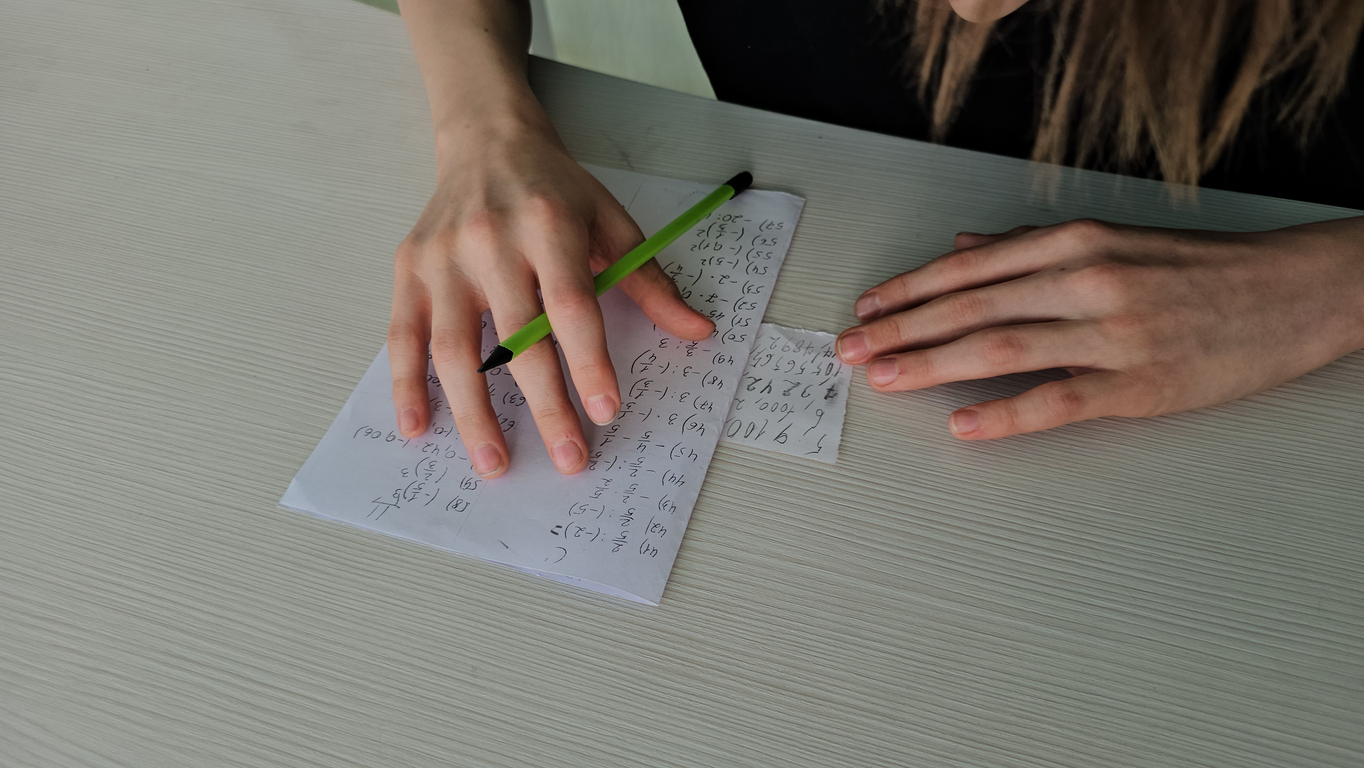

Семён Янкевич отметил, что при решении подобных дилемм важно отделять человека от его профессиональной ошибки, в противном случае это даст сигнал ему и знакомым о допустимости академического подлога. Он сообщил: по данным проведенного несколько лет назад опроса 2000 школьников, 60% сказали, что не были бы против воспользоваться шпаргалкой и списать, если бы не опасались негативных последствий. «Вероятно, надо выстроить модель неприятия нечестности еще в школе», — сказал он.

Евгения Шмелева предложила ввести курс академической этики в обязательную часть обучения, развивая этическое мышление и моральную чувствительность. Это, по ее мнению, позволит различать в научной жизни дилеммы, чтобы решать их самостоятельно или обращаться за помощью, если они оказываются слишком сложными. Она подчеркнула: отношение к нарушению академических норм, в частности к плагиату, связано с общим культурным контекстом, например с восприятием населением допустимости нарушений интеллектуальных прав (просмотр фильмов на пиратских сервисах).

«Я не представляю, как такого рода обучение можно было бы реализовать в школах: многие из них не готовы бороться с академическим мошенничеством. Вводить строгие правила может быть неэффективно: кто-то должен контролировать выполнение этих правил, а учителя перегружены, родители тоже могут не захотеть такого внимания к поведению детей», — сказала Евгения Шмелева. Среди барьеров, препятствующих борьбе с академическим мошенничеством в системе высшего образования, она назвала и подушевое финансирование, сдерживающее отчисление студентов, замеченных в плагиате и списывании.

В обсуждении также приняли участие научный руководитель Центра психометрики и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов, директор Центра развития навыков и профессионального образования Института образования Павел Сорокин и старший научный сотрудник Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского Института образования Иван Иванов.

В завершение семинара Семён Янкевич предложил участникам дискуссии выделить три ключевых принципа этического кодекса.

Татьяна Канонир назвала уважение, конфиденциальность и ответственность.

Катерина Губа полагает, что следует строго соблюдать анонимность и конфиденциальность.

По мнению Ивана Груздева, главная польза не в издании этического кодекса, а в процессе его создания и обсуждения. Если в дискуссии о его принципах и отдельных нормах участвует много людей, это даст результат.

С необходимостью широкого обсуждения этических норм согласилась и Евгения Шмелева.

«Эти принципы не высечены в граните, они меняются, но главное, чтобы все чувствовали причастность к созданию документа, появлялась внутренняя мотивация на выполнение этических правил», — подытожил Семён Янкевич.