Изучая историю морской блокады Франции в начале XIX века, можно рассчитать перспективы современной санкционной политики. А исследуя причины и факторы развития Великой депрессии, реально предотвратить столь же губительное влияние финансовых кризисов на мировую экономику в будущем. Этим направлением исследований занимается клиометрика. О том, как использовать инструменты современной эконометрики для анализа исторических данных, искать ответы на глобальные проблемы и находить новые пути для развития, рассказал доцент департамента прикладной экономики и заведующий Лабораторией институционального анализа экономических реформ Тимур Натхов в рамках цикла лекций магистерской программы «Экономический анализ» факультета экономических наук ВШЭ.

Что такое клиометрика и зачем история экономистам

Термин «клиометрика» состоит двух слов: Клио (имя древнегреческой музы истории) и «метрика» (в переводе означает «измерение»). Это одно из направлений экономической науки, использующее методы микроэкономики, макроэкономики, эконометрики для изучения долгосрочных изменений, происходящих в обществе.

На протяжении веков люди торговали, путешествовали, воевали, вели хозяйство, заключали контракты, вводили законы, платили налоги, и многое из этого фиксировалось в источниках: статистических отчетах, бухгалтерских книгах, налоговых документах, переписях населения и т.п. В задачи экономического историка входит найти подобные сведения, собрать, оцифровать их и, подобрав подходящий инструмент анализа данных, сделать обобщающие выводы.

Тимур Натхов

Основная цель, которую ставили перед собой основатели зародившейся в 1960-е годы клиометрики, — применить методы экономической науки для ответа на вопросы о том, в чем источники экономического роста, какие реформы влияют на него наилучшим образом, как можно избежать финансовых кризисов и каким образом лучше с ними справляться.

Экономическая история сегодня — относительно небольшой, но растущий и как никогда актуальный сегмент экономической науки. Показательно, что в 2023 году лауреатом Нобелевской премии по экономике стала Клаудия Голдин за работы по истории участия женщин в рынке труда.

«Чем занимаются экономические историки». Юмористический рисунок исследовательницы Изабель Син (Abramitzky, 2015)

Существует несколько причин, почему знания о прошлом могут быть полезны экономистам.

1. История как естественная лаборатория для проверки теорий.

Прошлое часто служит более полезным источником для проверки теорий, чем настоящее, поскольку именно в архивах можно обнаружить обширные и разнообразные данные, а также уникальные ситуации, которые уже не встречаются и не могут быть искусственно организованы в современности. Например, открытые границы в эпоху массовой миграции или финансовые кризисы прошлого.

2. История как материал для ответа на большие вопросы экономической науки.

Экономическая история также помогает ответить на фундаментальные «большие вопросы», которые занимали еще основателей экономической теории. Почему одни страны богаче других? Почему промышленная революция произошла в Европе, а не в других регионах и почему именно в XVIII веке? Эти вопросы остаются актуальными и сегодня, и исследователи продолжают искать на них ответы, используя исторические данные и современные эконометрические методы.

3. История как источник примеров удачных и неудачных решений в экономической политике.

Изучение экономической истории помогает экономистам и политикам лучше понимать корни современных экономических проблем и разрабатывать более эффективные стратегии для их решения. Один из самых чувствительных вопросов современности — исследование финансовых кризисов. К счастью, мало в каком государстве экономистам позволят организовать небольшой кризис, чтобы лучше понять, как они работают, и энтузиастам остается только тщательно изучать финансовые коллапсы прошлого.

Торговый протекционизм: выгода и риски

Экономистов, бизнесменов и политиков занимает вопрос о преимуществах и разумных пределах свободной торговли. Традиционный аргумент в пользу отмены торговых барьеров — теория сравнительных преимуществ Давида Рикардо. Альтернативная ей точка зрения — теория защиты младенческой отрасли (infant industry) — настаивает на необходимости защиты отраслей до тех пор, пока они не станут конкурентоспособными.

Эмпирически проверить обе теории сложно: зачастую ограничения устанавливаются правительством для отраслей, которые кажутся наиболее перспективными либо стратегически важными, поэтому нельзя объективно понять, получила бы отрасль развитие только в условиях ограничения конкуренции от иностранных коллег либо индустрия могла бы справиться и без защиты. Решение для экономического историка, отмечает Тимур Натхов, — найти «естественный эксперимент», в котором защита молодой отрасли устанавливается по внешним, не зависящим от правительства причинам.

Такой естественный эксперимент удалось обнаружить американскому профессору Реке Юхас в 2018 году — это блокада Франции во времена Наполеоновских войн. В период с 1803 по 1815 год Великобритания и Франция находились в состоянии войны, и британский флот блокировал торговлю с Францией почти всеми товарами, но в первую очередь — сукном, в производстве которого Великобритания обладала преимуществом. На основе данного кейса автор исследовала эффект влияния этой «защиты» на развитие текстильной отрасли во Франции.

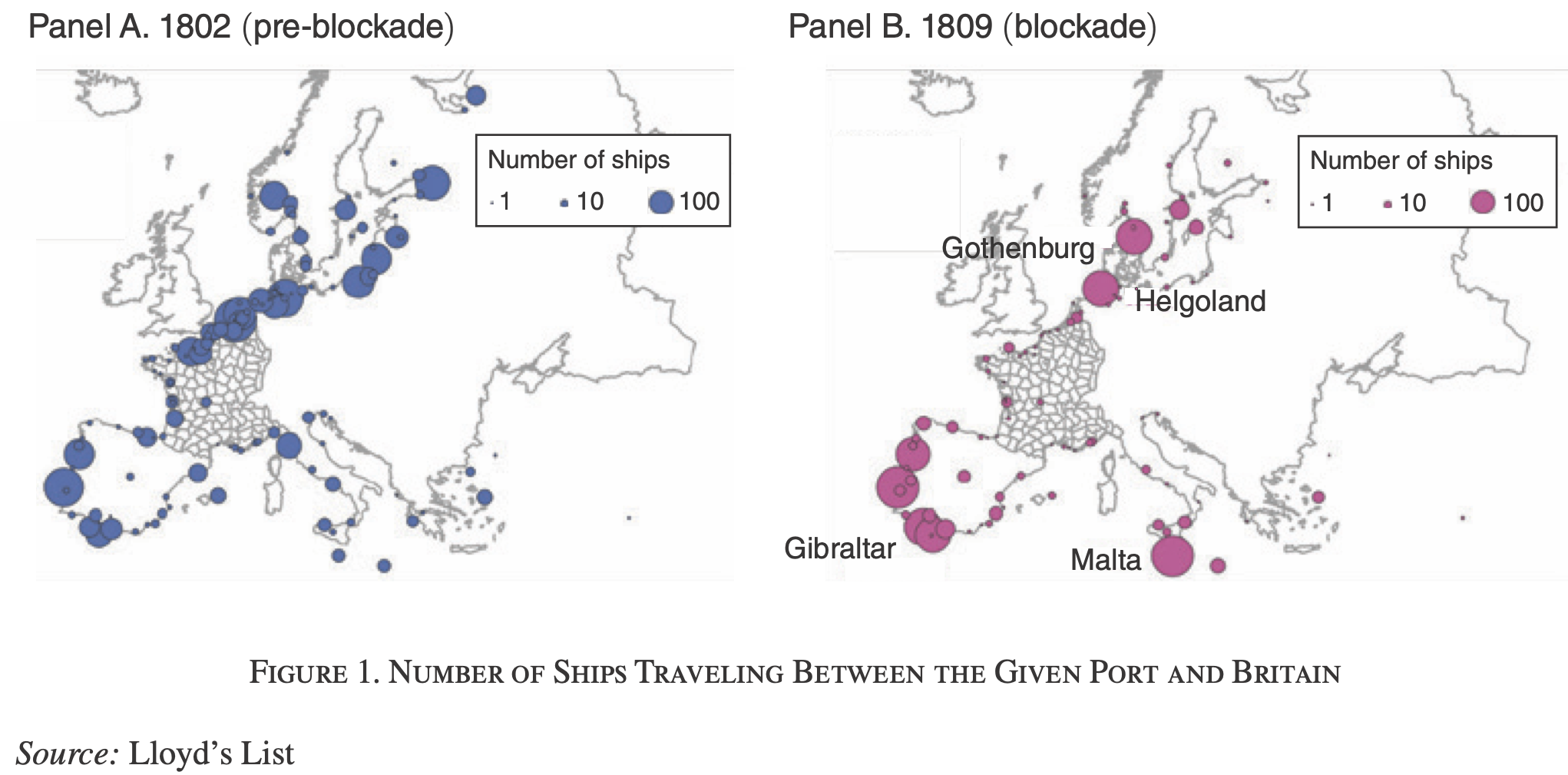

Торговые потоки до и после морской блокады (за показатель объема торговли принято количество кораблей, поступающих в отмеченные порты из Британии) Panel А — до блокады (1802 год), Panel B — во время блокады (1809 год). Источник данных — газета Lloyd’s Lyst

Торговля активно шла на севере Франции: английская продукция поступала в порты через пролив Ла-Манш, а после распространялась по остальным регионам страны. Во время войны торговля на севере была почти заморожена, и торговые потоки переместились в Бельгию, Голландию, Испанию и на Мальту.

Описанную ситуацию можно назвать уникальным естественным экспериментом — для игроков текстильной отрасли Франции, отстающей от Великобритании из-за низкого уровня механизации, это событие оказалось экзогенным шоком, не связанным с инициативами правительства. Хотя блокада и не остановила торговлю полностью, она существенно увеличила издержки на перевозку товаров через обходные порты, и особенно сильно эти издержки возросли для оказавшихся на наибольшем расстоянии северных частей страны. Сравнивая между собой регионы, которые получили разный уровень торгового шока, автор статьи получила возможность проверить теорию защиты молодых отраслей. Согласно этой теории, наибольшая активность в текстильной отрасли должна была наблюдаться в регионах, которые сильнее пострадали от торговой блокады, а значит, оказались защищены сильнее.

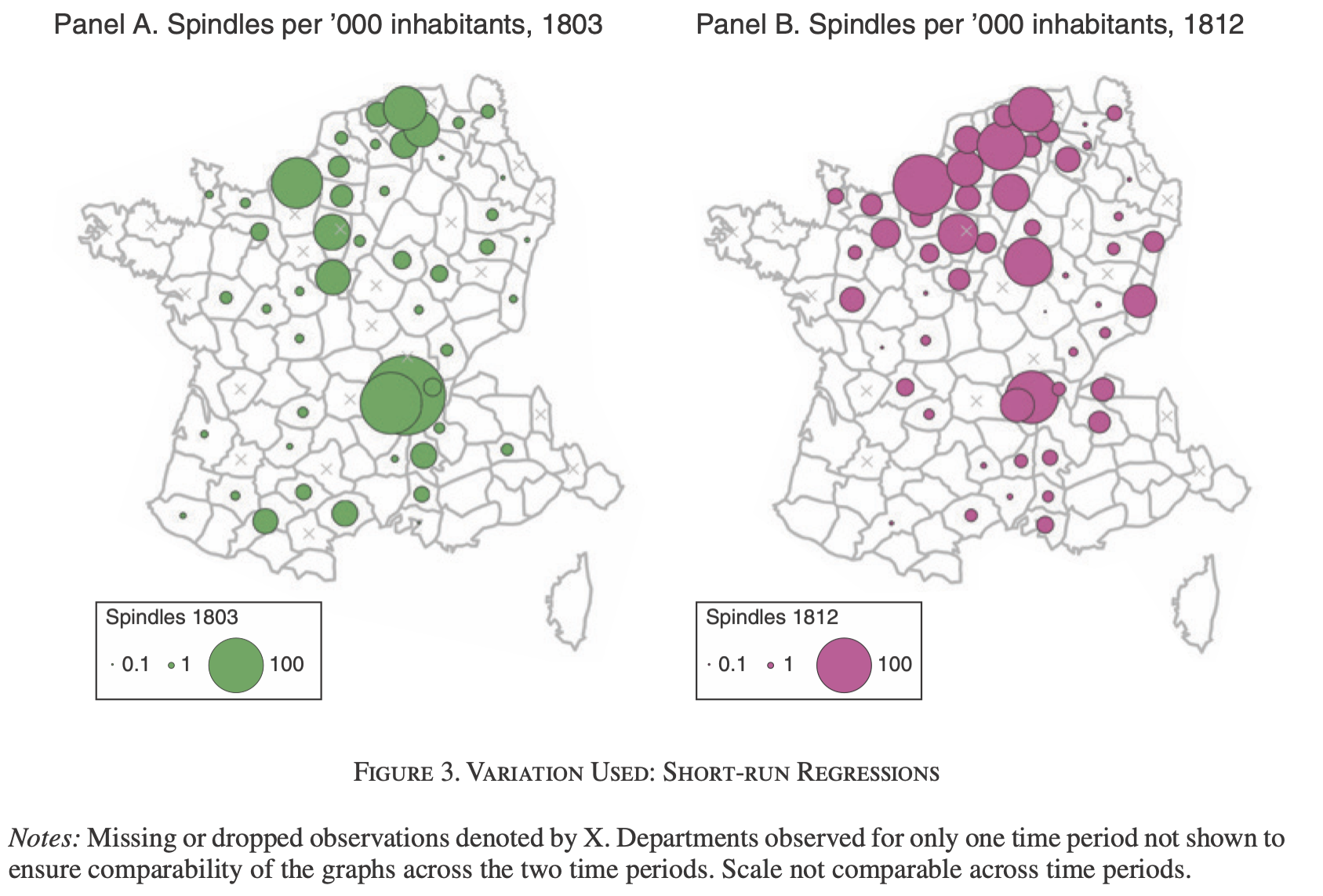

Механизация текстильной отрасли Франции до и во время блокады (за показатель уровня механизации принято количество ткацких станков на душу населения) Panel A — в начале блокады (1803); Panel B — во время блокады (1812)

Для каждого из 146 регионов Франции автор провела сбор сведений из индустриальных отчетов о количестве ткацких станков и рассмотрела корреляцию их числа с изменением эффективной дистанции до каждого конкретного региона, контролируя при этом остальные показатели — объемы залежей угля, уровень грамотности и т.д. Анализ показал, что спустя 9 лет после начала блокады количество ткацких станков существенно возросло именно в северных регионах, которые по воле случая получили наибольшую защиту от проникновения товаров иностранных производителей.

Рост ткацких мощностей Франции сохранялся и в долгосрочной перспективе. Например, в регионах, где к 1812 году появилось наибольшее число станков, наблюдался постоянный рост уровня механизации на протяжении всего XIX века. К 1840 году в данных регионах наблюдалось в два-три раза больше прядильных механизмов, а к 1887 году — примерно в пять раз больше, чем в регионах, менее пострадавших от блокады. Преимущества блокады также проявились в значительном росте французского экспорта текстиля относительно британского, что свидетельствует о том, что прежде относительно слабая промышленность стала более конкурентоспособной на мировом уровне.

Уроки Великой депрессии

Великая депрессия — один из самых продолжительных западных экономических кризисов (в США он продолжался почти десятилетие — с 1929 по 1939 год).

Долгое время считалось, что его причиной послужил крах на Нью-Йоркской фондовой бирже в черный четверг 24 октября 1929 года. Однако в 1963 году свет увидела знаменитая книга «Монетарная история Соединенных Штатов, 1867–1960», авторы которой Милтон Фридман и Анна Якобсон Шварц скрупулезно собрали статистику по объему денежного предложения и объему кредитования и на основе этих данных убедительно показали, что главным триггером катастрофы стал не сам обвал фондового рынка, а предшествовавшая ему ошибочная политика Федеральной резервной системы Центрального банка США по ужиманию объема денежной массы.

В те времена существовала система «золотого стандарта» — курс валют был фиксирован относительно стоимости унции золота, и для его поддержания центральные банки тратили большие объемы своих резервов. Фридман и Шварц обратили внимание, что сокращение денежной массы способствовало еще большему снижению экономической активности. Ученые проанализировали данные и пришли к следующему выводу: чтобы смягчить экономическое бедствие, следовало не вводить социальные программы, как это было сделано президентом Франклином Рузвельтом по рекомендациям экономиста Джона Мейнарда Кейнса, а поддерживать стабильный рост денежной массы. В этом случае кризис был бы побежден более оперативно: если бы устояли банки, то быстрее восстановились бы и остальные предприятия.

Экономист следующего поколения Бен Бернанке показал, что, помимо монетарных факторов, большую роль в Великой депрессии сыграл и такой немонетарный фактор, как банковское регулирование. В предшествующие кризису времена в США действовало большое количество слабо регулируемых правительством банков. Всего их было около 25 000, и примерно 40% из них обанкротились уже в первые 2–3 года после коллапса на финансовом рынке.

Это не могло не сказаться на уровне доверия на межбанковском рынке: банки выдавали кредиты не только потребителям, но и друг другу, и когда началась их гибель, никто не знал, кто следующий в очереди на банкротство, отрасль практически прекратила свою жизнедеятельность. Остановка межбанковского кредитования повлекла за собой остановку остального кредитного рынка — банки перестали выдавать кредиты предприятиям, что еще сильнее усугубило финансовый кризис. Выводы Бена Бернанке состояли в следующем: во время таких кризисов Центральный банк должен обеспечивать ликвидность активов и поддерживать доверие между банками, тем самым сохраняя рынок кредитования.

Польза от этой масштабной работы не ограничилась вручением ее автору Нобелевской премии: во время финансового кризиса 2008–2009 годов Бен Бернанке возглавлял Федеральную резервную систему. Ориентируясь на урок Великой депрессии, исследователь направил экономическую политику по противоположному пути — ФРС расширял денежное предложение и выдавал больше займов коммерческим банкам, поддерживая рынок кредитования, что позволило если не нивелировать, то по крайней мере снизить остроту ипотечного кризиса.

Почему одни страны богаче других?

Причины неравенства стран по уровню экономического развития — один из пресловутых больших вопросов, занимавших еще Адама Смита. Главным индикатором богатства страны считается уровень ВВП на душу населения, и он в разных странах разный.

Если рассмотреть взаимосвязь ВВП государств в прошлом и сегодня, можно увидеть устойчивую тенденцию: страны, которые были богатыми прежде, остаются таковыми, а менее развитые страны остаются бедными (редкие исключения из этого правила — Южная Корея, Тайвань, Япония).

Такая картина противоречит известной макроэкономической модели американского экономиста Роберта Солоу, предполагающей всеобщую конвергенцию, то есть схождение разных стран по уровню развития. Менее богатые страны должны наращивать объем ВВП ускоренными темпами, поскольку предельная отдача на труд и капитал в этих странах выше, и инвесторам следовало бы инвестировать свои деньги именно в бедные страны, так как от них они должны получить более высокую отдачу. В реальности же этого не происходит — вместо отрицательной взаимосвязи (где менее развитые страны растут быстрее и догоняют развитые страны) исследователи наблюдают все более гнетущую динамику: если в конце XIX века самая богатая страна по размеру экономики была в 3–4 раза больше самой бедной, то сегодня это разрыв в 20–30 раз.

Удивительным явлением в макроэкономике также является устойчивость и продолжительность экономического роста как более бедных, так и богатых стран — еще никогда в истории человечества не было столь долгого периода экономического роста (все наблюдавшиеся ранее периоды сходили на нет), повлиявшего на стандарты жизни всех людей в мире. Данный период устойчивых темпов роста начался со второй половины XIX века, когда произошла промышленная революция. Первый ее этап (1760–1850) включал изобретения в текстильной отрасли, металлургии и транспорте, второй этап (1860–1900) охватил изобретения в нефтехимической промышленности, в области электродвигателей и коммуникаций.

Почему же, несмотря на развитие и распространение технологий по всему миру, мы наблюдаем такую сильную дивергенцию в уровне дохода и бедные страны не догоняют богатые? Ответ попытались дать в своей статье ученые Диего Комин и Марти Местиери (Comin & Mestieri, 2018). Авторы изучили диффузию технологий между странами, взяв 25 основных технологий, появившихся в XIX–XX веках, и зафиксировали время их появления в 139 странах. Они обнаружили, что межстрановые различия во времени заимствования технологий объясняют большую часть различий в темпах экономического роста в XIX веке, а различия в интенсивности использования технологий (то есть в количестве единиц техники на душу населения) объясняют большую часть различий уже в XX веке.

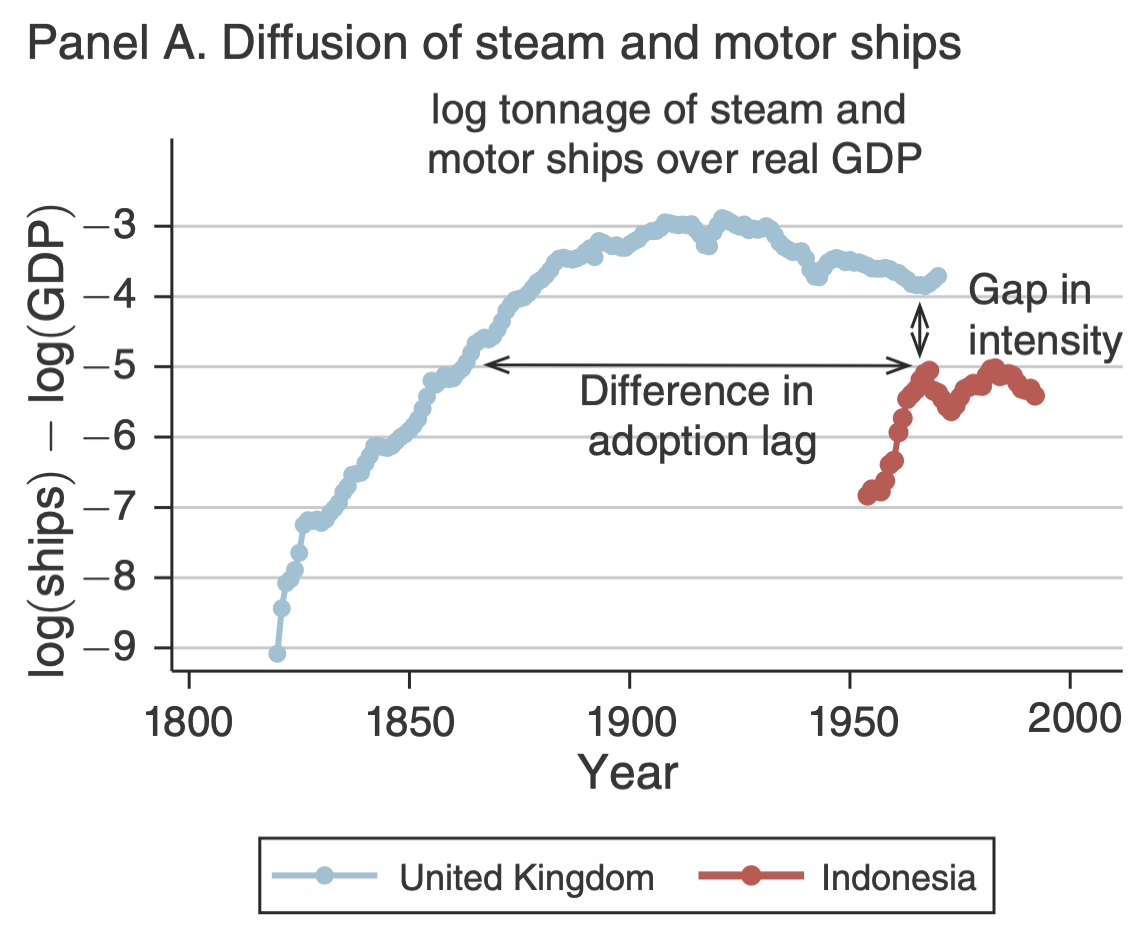

Хорошей иллюстрацией являются Великобритании и Индонезия — две морские страны, каждая из которых в свое время внедрила в свой обиход корабли, использующие для передвижения не парусную тягу, а двигатель — паровой либо внутреннего сгорания.

График появления кораблей на основе двигателей в Великобритании и Индонезии. Источник: American Economic Journal: Macroeconomics. Comin D., Mestieri M. If technology has arrived everywhere, why has income diverged?

На предложенном графике горизонтальная ось отражает временные периоды, а вертикальная — количество единиц техники в расчете на ВВП на душу населения. Исходя из этого, графики показывают время появления технологии (в Великобритании это 30-е годы XIX века), а рост этого графика отражает интенсивность использования этой технологии и исчисляется в количестве единиц новой техники на душу населения. В случае с Индонезией очевиден большой разрыв во времени: первый пароход там появляется более чем на 100 лет позже, чем в Британии, — только в середине XX века. Второй разрыв виден в интенсивности (Gap in intensity), то есть количество пароходов и кораблей было существенно меньше, чем в Великобритании в те же периоды.

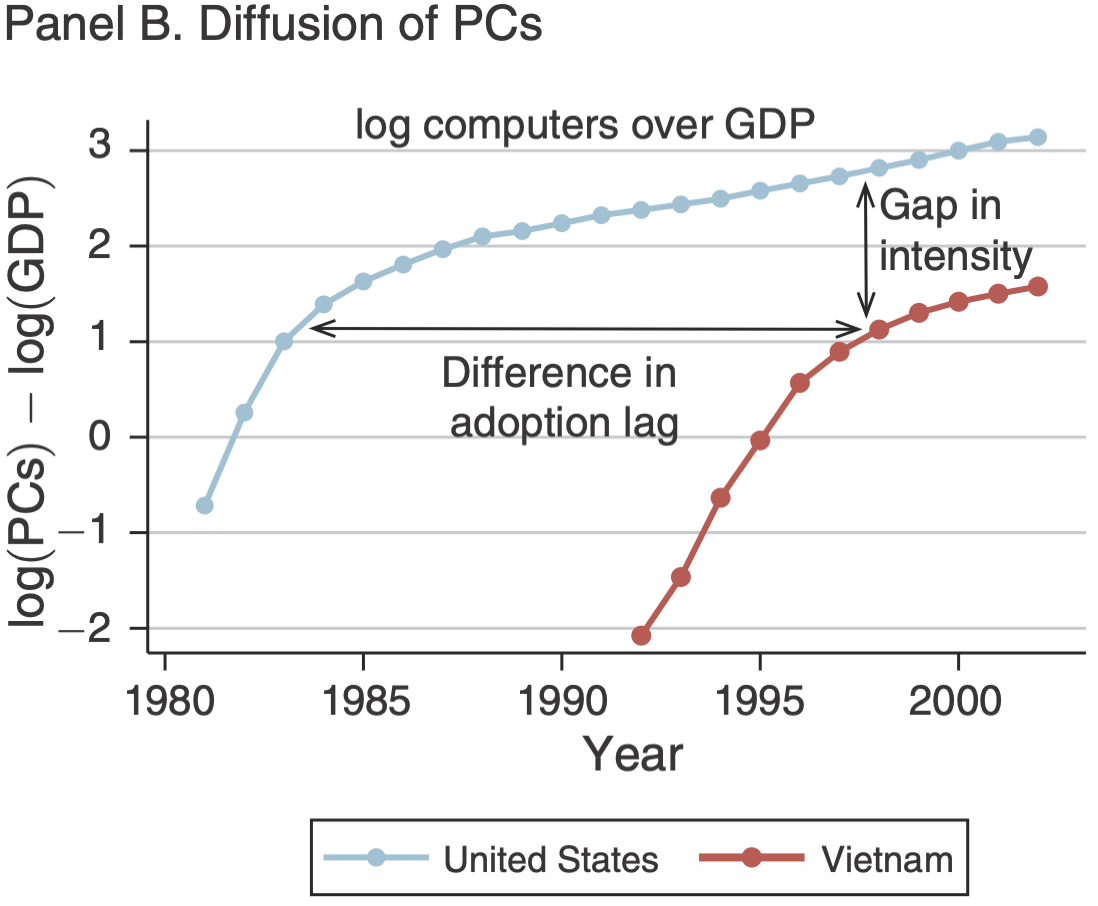

Аналогичный пример — США и Вьетнам в современной отрасли персональных компьютеров. Здесь можно отметить куда более короткий временной пробел: в США ПК появляются в 1980-х годах, во Вьетнаме — уже в начале 1990-х. Значительным остается лаг в интенсивности использования: персональные компьютеры во Вьетнаме в меньшем объеме используются в промышленности и индивидуальных хозяйствах.

Разница в появлении и интенсивности использования персональных компьютеров в США и Вьетнаме. Источник: American Economic Journal: Macroeconomics. Comin D., Mestieri M. If technology has arrived everywhere, why has income diverged?

Несмотря на то что технологии рано или поздно приходят практически во все страны (причем чем позже изобретена технология, тем быстрее она приходит в соседние государства), они используются по-разному: количество единиц технологических приспособлений и количество фирм и предприятий, которые используют передовую технологию, гораздо меньше в догоняющих странах. По расчетам авторов, различие в интенсивности использования технологий отвечает за 70% разрыва в уровне доходов между странами. Таким образом, неполная диффузия технологий и временные задержки в их принятии являются ключевыми факторами, объясняющими разрыв в уровне развития стран.

Принято считать, что на диффузию технологий влияет множество факторов: географическое положение, запасы природных ресурсов, человеческий капитал, уровень грамотности, наличие квалифицированных работников, миграция, нормы поведения, религиозные установки, корпоративное законодательство и политические институты. Эти аспекты также являются центральными темами многих исследований экономических историков.