Склонность к конформизму обусловлена не только социальными и культурными, но и биологическими факторами. Принимая правильные с точки зрения большинства решения, человек получает положительное подкрепление от собственного мозга в виде всплеска «гормона удовольствия». В свою очередь, отклонение от поведения группы интерпретируется нервной системой как поведенческая ошибка. Однако в меняющейся среде привычные нормы не только перестают быть эффективными, но и могут стать опасными.

Человек от природы — суперобучающийся, суперприспосабливающийся организм, то есть достаточно сильный конформист, рассказал заведующий Международной лабораторией социальной нейробиологии НИУ ВШЭ Василий Ключарёв, открывая экокультурный семинар №6 «Конформизм и культура: взгляд нейробиолога».

«Нормы лежат в основе культурных феноменов, они нас окружают. Мы одеваемся так, как следует одеваться в данном контексте. Мы читаем то, что все читают, знакомимся с информацией, которая всем нравится. Эта тенденция очень сильна, несмотря на все наши различия, и в целом мы всегда следим за мнением и поведением большинства», — отметил он.

Василий Ключарёв

На уровень нашего конформизма повлияли эволюционные факторы — это механизм адаптации, приспособления к среде обитания. Любое наше поведение тестируется эволюцией, поэтому большинство может усвоить поведение группы, только если оно выгодно, имеет какое-то преимущество. С точки зрения нейробиологии конформизм — это эволюционно стабильная, недорогая стратегия обучения: мы можем учиться на чужих ошибках и не рисковать, поэтому с точки зрения выживания лучшей стратегии не существует.

«Многочисленные исследования показывают склонность делать то, что делает группа, у самых разных животных, включая мух-дрозофил, рыб, крыс, приматов, а также у детей трехлетнего возраста. В частности, это сильно проявляется у шимпанзе: например, когда самки переходят из одной группы в другую, они не переносят с собой свои традиции, а начинают следовать традициям новой группы», — рассказал профессор.

К тому же такая стратегия сильно облегчает коммуникацию: нам проще понять друг друга через культурные коды.

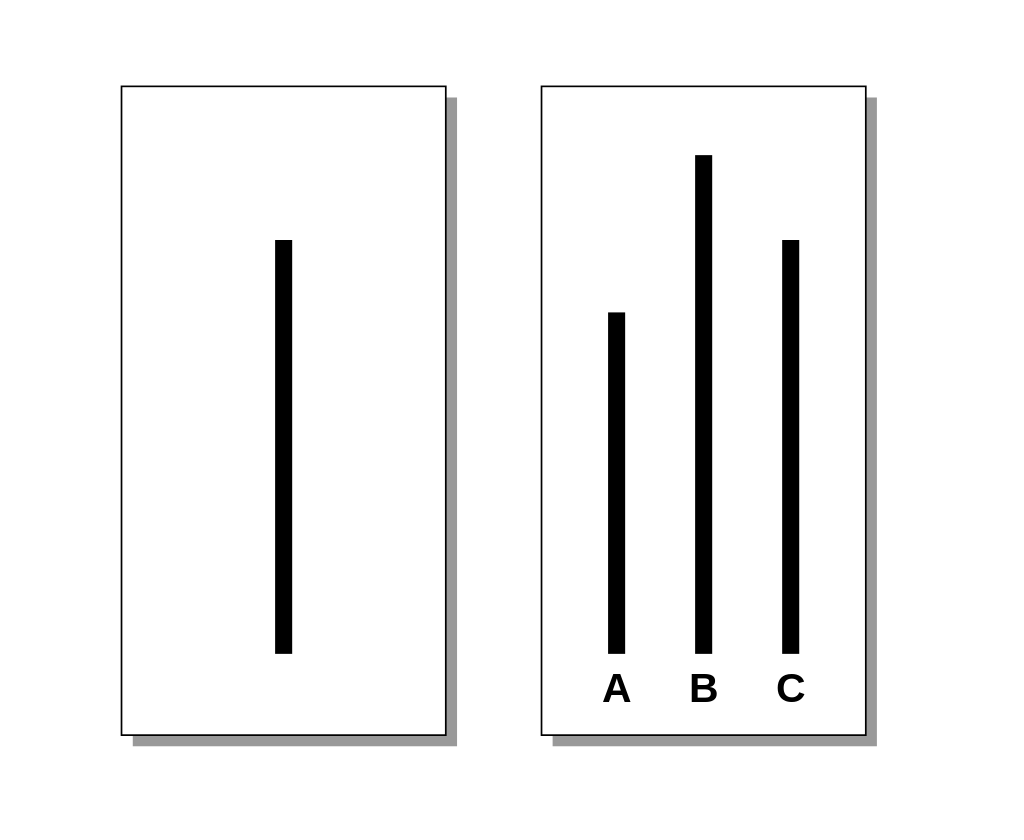

Самые известные исследования конформности проводил знаменитый социальный психолог Соломон Аш. В ходе экспериментов все участники, кроме одного, были актерами и давали заведомо неправильные ответы на очевидные вопросы ученых (например, предлагалось найти две одинаковые линии из пяти).

Одна из пар карт, которая использовалась в эксперименте

Целью было проследить, как меняется поведение настоящего испытуемого под влиянием большинства. В итоге 75% испытуемых подчинились заведомо ошибочному представлению большинства по крайней мере в одном вопросе. Общая доля ошибочных ответов составила 37%. И лишь 25% ни разу не дали неправильного ответа.

Группа ученых под руководством Василия Ключарёва решила модифицировать исследование Аша. Они заменили линии лицами людей и спросили, насколько они привлекательны.

«Нам было интересно посмотреть, что за механизм влияет на формирование традиций, насколько сложно человеку в группе людей, которые придерживаются противоположных взглядов. Мы предположили, что отвечать за конформность могут не только социальные механизмы, но и нейробиологические. Мы изучали, что происходит в тот момент, когда мнение человека противоречит мнению большинства, и какая цель конформизма именно в биологическом смысле», — рассказал Василий Ключарёв.

Исследователи предъявляли испытуемым около 200 фотографий и просили оценить лица с точки зрения привлекательности по шкале от 1 до 10, а затем сообщали им, что остальные участники эксперимента оценили привлекательность этих лиц значительно выше или ниже.

После некоторого перерыва испытуемых просили еще раз оценить эти же фото.

При этом ученые отслеживали реакцию в двух областях их мозга — прилежащем ядре и лобной коре. Именно в этих областях локализуется больше всего нейромедиатора дофамина. Этот «гормон удовольствия» выделялся, когда человек получал подтверждение своей принадлежности к группе.

Фото: iStock

«Когда наше мнение совпадает с мнением группы, активно прилежащее ядро, связанное с удовольствием, с позитивными эмоциями. А область, связанная с негативными эмоциями, с внутренними конфликтами, активна, когда мы отличаемся от группы. Похоже, для нас большой плюс — быть похожим на свою группу», — пояснил профессор.

Более того, когда человек делает что-то отличное от остальных, его мозг генерирует сигнал ошибки. Так как мозг распознает поведение, отличное от большинства, как ошибку, это приводит к тому, что человек сдвигает свое мнение в сторону мнения большинства. И чем сильнее выражен сигнал ошибки, тем сильнее меняется мнение в сторону окружающих.

Электроэнцефалограмма показала, что мозг довольно быстро реагирует на такую ошибку — примерно через 250 миллисекунд.

«На самом деле, когда мы говорим о двух областях мозга, это далеко не вся история. У человека около 100 миллиардов нейронов. Наши исследования показывают, что в конформизм вовлечены большие группы разных областей мозга», — добавил профессор.

Кроме того, уровень конформизма сильно зависит от культуры: в коллективистских обществах он выше, чем в индивидуалистических.

Любопытно, что нонконформизм по своей сути является тем же самым механизмом.

«Сейчас культивируется умение говорить что-то иначе, чем “все”, и вы можете найти группу, где говорить противоположные вещи, возражать всем остальным — это норма. Но на самом деле возникает условная традиция быть нонконформистом, то есть противоречить. Я замечаю, что иногда люди намеренно дают очень странные ответы, для того чтобы отличаться от большинства, и это абсолютно такой же конформизм, традиция. То есть возникает новая норма — одеться поярче и отличаться от окружающих. И это становится ровно такой же общепринятой нормой поведения группы», — пояснил Василий Ключарёв.

Между тем в меняющейся среде приверженность конформизму может превратиться из полезной стратегии в опасную, так как привычные нормы поведения перестают быть эффективными, добавил он.