Миграция — это мощный фактор, оказывающий фундаментальное влияние на экономику, демографию, социальную структуру и культурный ландшафт регионов. Исследователи проанализировали, как массовое переселение людей изменило развитие регионов, а также изучили исторические тенденции и вызовы, связанные с миграционными потоками. В частности, исследовался опыт Тувы и Пермского края в периоды индустриализации, политических и экономических потрясений.

Профессор НИУ ВШЭ в Перми Сергей Корниенко выступил на IV Всероссийской научно-практической конференции «Кочевые цивилизации народов Северной и Центральной Азии: история, состояние проблемы». Мероприятие было организовано Тувинским государственным университетом совместно с Министерством науки и высшего образования России, Российским историческим обществом и фондом «История Отечества». Сергей Корниенко стал соруководителем секции «Исторические и современные миграционные процессы в Центральной и Северной Азии», которая проводилась в рамках программы «Зеркальные лаборатории» НИУ ВШЭ. Он представил доклад «Показатели демографической и социокультурной динамики как отражение миграционных процессов (в контексте истории региональных миграций)».

Совместный проект НИУ ВШЭ – Пермь и ТувГУ (в рамках программы "Зеркальные лаборатории" НИУ ВШЭ) «Миграции в социально-экономическом, демографическом, культурном и человеческом измерении (кейсы Пермского края и Республики Тыва в 1920-х — начале 1960-х гг.)» представляет собой продолжение исследований в области региональной истории и миграционных процессов, которые стороны активно ведут в последние годы. Его осуществление объединит усилия научного коллектива НИУ ВШЭ — Пермь, активно работающего в области применения подходов и методов digital humanities для исследования содержания, характера и значения миграционных процессов и явлений, и научно-исследовательской лаборатории «Актуальные проблемы истории Тувы» ТувГУ, одним из ключевых направлений исследований которой является история Тувы, в том числе проблемы миграций и формирования новой территории, социально-экономических, политических и культурных процессов на этапах государственной самостоятельности и в составе РСФСР и СССР.

Сергей Корниенко отметил, что направления миграционных процессов в СССР XX в., как писала демограф Жанна Зайончковская, определялись тремя ключевыми факторами: индустриализацией и урбанизацией, социально-политическими процессами и региональными отличиями, в том числе исходным уровнем социально-экономического развития и стадиями демографической эволюции. Смена социальных систем и политические потрясения отражались на добровольном и принудительном характере миграции и их соотношении.

Изучение миграций в СССР на страновом и региональном уровнях требует понимания их влияния на демографическую, экономическую и социокультурную динамику и одновременно самих миграционных процессов как следствия изменений в этих сферах. Анализ демографических и социокультурных показателей как индикаторов миграций создает новые возможности для исследования истории миграций различного уровня в России и СССР в XX в., в том числе в Пермском крае и Туве.

Миграционные процессы воздействуют на целый комплекс явлений: рождаемость, меняющуюся вследствие приезда молодых семей; смертность, способную снижаться и, напротив, повышаться из-за приезда молодых или пожилых контингентов; миграционное сальдо, отражающее разницу между числом прибывших и убывших за определенный период; возрастную структуру, на которую миграция существенно влияет, особенно в странах со стареющим населением.

Взаимодействие различных факторов миграции создает основу для создания новых моделей социального развития и культурных трансформаций, что необходимо иметь в виду, изучая историю миграционных процессов в целом и на региональном уровне.

Экономический компонент миграции, вызванный стремлением найти работу и повысить качество жизни, воздействует на демографическую структуру принимающих территорий, а ее социальные аспекты, в том числе семейное воссоединение и образовательные мотивы, стимулируют формирование новых межгрупповых связей. Приток трудоспособных мигрантов поддерживает баланс населения, компенсируя естественную убыль в ряде регионов.

Фото: iStock

Данные об абсолютной численности мигрантов, естественном и общем приросте численности населения позволяют проанализировать его социально-этническую структуру. И, наоборот, ее динамика может дать определенные представления о результатах миграции.

Исследования показали, что миграционная активность, обусловленная отъездом на учебу и поиском работы, особенно высока в возрасте 15-29 лет. В экономически развитых странах наблюдается повторный пик в старших возрастных группах вследствие переезда в регионы с благоприятным климатом, воссоединения со взрослыми детьми, а также трудовой мобильности. Регионы с молодой структурой населения имеют более высокий миграционный потенциал, а основным направлением перемещений становится переезд из сельской местности в крупные города, происходящий напрямую или через малые и средние города.

Анализ демографических и социокультурных индикаторов позволяет на региональном материале проследить сложные взаимосвязи между миграционными процессами и их влиянием на общество в историческом контексте. Понимание этих взаимосвязей важно для разработки истории миграций в СССР и РСФСР, подытожил докладчик.

Этнос и конфессии

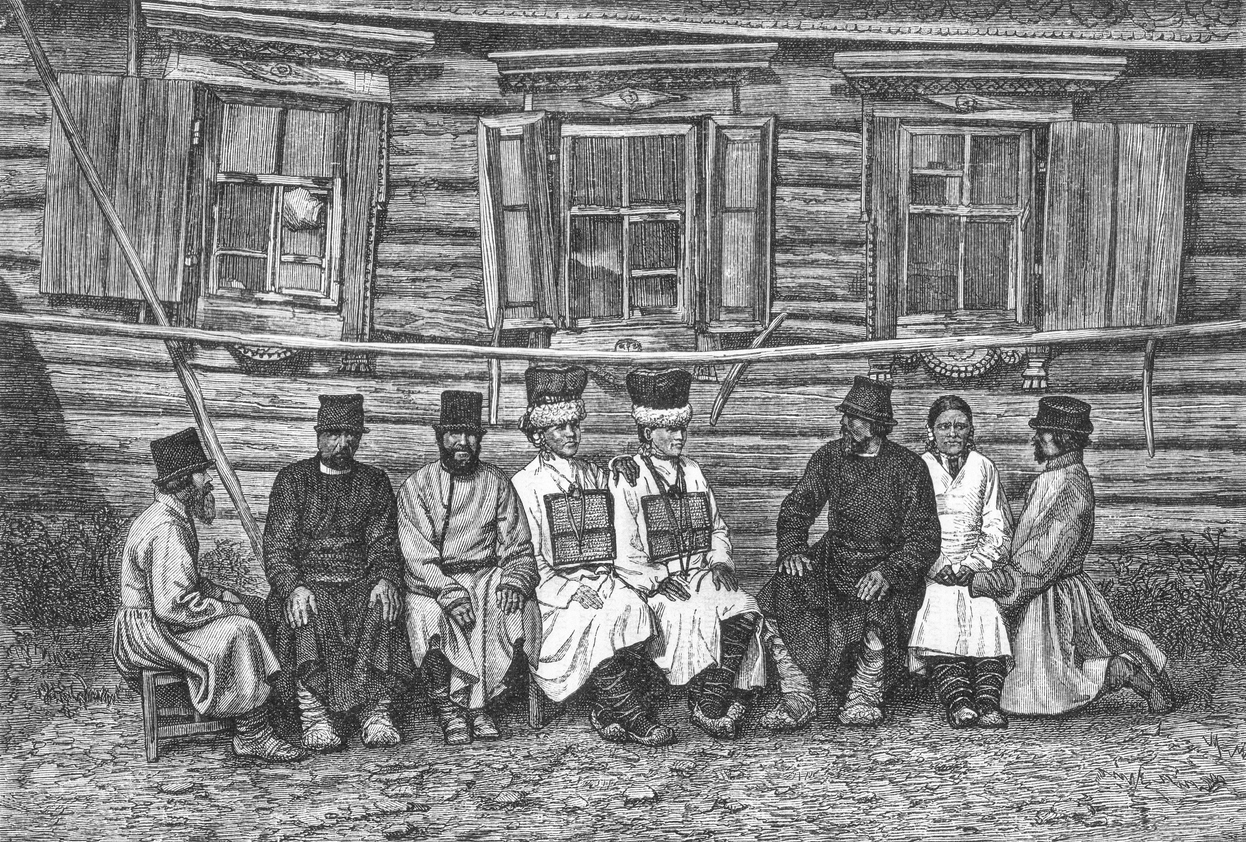

Соруководитель секции, доцент Тувинского государственного университета Алена Стороженко представила доклад «Переселение русских в Туву в 1920-1960-е гг.: этноконфессиональный аспект». Она выделила два периода в развитии миграционной ситуации: время независимости и существование в составе СССР.

С провозглашением в 1921 г. суверенного государства — Тувинской Народной Республики (ТНР) — ее власти ограничили переход русского населения на территорию республики, установили таможенные пункты на границе с РСФСР и особый порядок ее пересечения. Однако это не остановило добровольных переселений. Русские, проживавшие в ТНР, были гражданами СССР, но при пересечении границы оформляли специальные удостоверения.

По соглашению между СССР и Тувинской Народной Республикой об установлении дружественных отношений от 22 июля 1925 г. делимитацию отложили, а граждане ТНР получили возможность свободного пересечения границы и посещения Усинского района.

Советских граждан, въехавших в Туву после 15 февраля 1922 г., отнесли к лицам, проживающим за границей, и обязали получать виды на жительство в Туве, а также визы в заграничных паспортах и иных документах, выданных милицией Енисейской губернии. Все проживающие в Туве граждане, выезжая в СССР, должны были получать визы в консульстве.

По мере сближения Тувы с СССР в 1930-40-х гг. миграционный контроль смягчился. Правительство ТНР часто обращалось с просьбой о направлении специалистов разных отраслей, открывая, таким образом, границы.

Фото: iStock

Специфика миграционной ситуации на советско-тувинской границе в годы существования ТНР позволяет назвать ее периодом условно закрытой границы, когда переселения в Туву сохраняли частный и добровольный характер. Как и в прежние годы, переселенцы стремились присоединиться к родственникам или одноверцам (например, старообрядцы, баптисты).

Войдя в состав СССР на правах автономной области в 1944 г., Тува сняла все миграционные ограничения, так как была заинтересована в привлечении советских трудовых ресурсов.

В 1944-1961 гг. в Тувинской автономной области наблюдалось повсеместное государственное регулирование массовой — как правило, трудовой —миграции. Переселенцы дисперсно расселялись среди местного населения, распространяясь по всей территории ТАО.

В 1930-1938 гг. население Тувы постоянно росло: численность граждан ТНР увеличилась с 64 075 до 71 289, а граждан СССР — с 11 647 до 14 827. Всего с 1921 по 1959 г. общая численность населения Тувы выросла с 63 000 до 172 000 человек, т.е. в 2,7 раза. Особенно резкий рост наблюдался в период нахождения в составе СССР: в 1945-1960 гг. она увеличилось в 1,8 раз.

Этноконфессиональная структура также менялась. Титульным этносом оставались тувинцы, чья общая численность в 1921 г. достигла 48 000 человек, а к 1959 г. увеличилась до 98 000 — они составляли 57% населения. За этот же период русскоязычное население, включавшее русских, украинцев, татар и чувашей, выросло в 5,8 раза, с 12 000 до 69 000 человек, составив 40,9% населения в 1959 г. Наиболее масштабный прирост (в пять раз) произошел после вхождения Тувы в СССР в 1945-59 гг., и массового приезда переселенцев из других регионов страны.

В Туве, на определенном этапе развития обладавшей государственной самостоятельностью, а затем статусом автономии, сложилась уникальная миграционная ситуация: с 1920 по 1950 гг. от слабо контролируемых до тотально регулируемых перемещений населения. Национальный состав Тувы был представлен разными народами, при этом доля тувинцев и русских сохранялась доминирующей. Конфессиональная структура менялась в соответствии с изменениями национального состава населения.

Трудовые ресурсы

Заведующий кафедрой всеобщей истории, археологии и документоведения ТувГУ Вера Дамдынчап представила доклад «Трансформация трудового потенциала Тувы в условиях советской индустриализации (1944-1961): миграционный аспект».

Она обратила внимание, что на 1 января 1945 г., вскоре после присоединения Тувы к СССР, абсолютное большинство населения (70,8%) вели единоличные хозяйства, колхозное крестьянство было значимым меньшинством (19,8%), а доля рабочих и служащих не превышала 9,5%.

Уже к 1 января 1956 г. картина радикально изменилась: доминирующей группой стали колхозники (61,5%), а доля рабочих и служащих выросла до 36,2%. Эти изменения отражают глубокую социально-экономическую модернизацию.

Интеграция Тувы в СССР сопровождалась масштабными социальными переменами и активным межрегиональным перемещением рабочей силы. В частности, в 1951–1955 гг. миграционный приток составил 9548 человек, сформировав среднегодовой прирост населения около 2000 человек. Ключевую роль играл Красноярский край, обеспечивший 56,8% переселенцев, 2/3 которых составили выходцы из сельских районов.

В период 1946 -1958 гг. население Тувы увеличилось в 1,7 раза благодаря сочетанию естественного прироста и миграции из других регионов СССР. При этом численность горожан в эти годы выросла в 7,6 раза, тогда как сельских жителей — лишь в 1,3 раза. Как следствие, доля городского населения, составлявшая всего 6% в 1944 г., спустя 14 лет достигла 33%.

Ключевым фактором роста сельского населения стал переход от кочевого образа жизни и животноводства к современному коллективному многоотраслевому хозяйству, связанному с промышленностью и созданными в эти годы учреждениями культуры и быта. Это потребовало дополнительных работников на селе. В частности, в строительство были вовлечены около 15% трудоспособных колхозников.

Фото: iStock

Быстрое расширение и усложнение экономики Тувы было обусловлено сочетанием естественного воспроизводства населения, внутренней миграции и государственной поддержки развития региона.

Рабочие кадры промышленности, строительства и транспорта Тувы в основном формировались за счет привлечения горожан и притока трудовых ресурсов из соседних регионов, прежде всего Красноярского края.

Для найма рабочей силы первоначально практиковалась мобилизация трудоспособных граждан на работу в государственных организациях, затем ключевыми инструментами стали прямой найм предприятиями и организованная вербовка рабочих.

Региональные органы власти регулярно занимались проблемой привлечения рабочей силы. В 1945 г. бюро обкома ВКП(б) предприняло набор рабочих для нужд лесной промышленности, строительства телефонной линии и добычи золота. В результате найма и мобилизационных мер на работу в трест «Тувзолото» привлекли 312 рабочих, всего половину от запланированного.

С конца 1950-х гг. началось добровольное привлечение работников из Тувы и других регионов. В 1956 г. на строительство завода «Тувакобальт» прибыли 150 рабочих из Украины и других областей.

Создание и сохранение кадрового потенциала сталкивалось с рядом проблем, в частности, с высокой текучестью. Например, в 1947 г. в облместпроме число уволенных превысило число принятых на 30%, в тресте «Тувинстрой» текучесть кадров составила 62%, а в «Тувзолото» – 67%. Подобная тенденция сохранилась и в последующие годы.

Региональные органы партии и государства в послевоенные годы стремились привлечь местное население в промышленность, но эффективность принятых мер оказалась невысокой. Например, в начале 1945 г. в организациях Кызыла из 975 сотрудников насчитывалось 312 тувинцев, а к январю 1947 г. численность тувинцев сократилась до 86 человек. Негативная динамика наблюдалась и на конкретных предприятиях.

В мае 1948 г. обком, обсуждая проблему нехватки квалифицированных национальных кадров, среди причин выделил плохие бытовые условия и недостаточные профессиональные навыки претендентов. Чтобы снизить дефицит, молодежь из села направляли на предприятия и в профтехучилища Красноярского края, однако и в марте 1952 г. из 1130 работников промышленности насчитывалось лишь 170 тувинцев.

Тем не менее, динамика изменений численности населения, обусловленная естественным ростом и переселением, способствовала быстрому увеличению населения региона в первые 20 лет после присоединения к СССР. Перестройка социально-экономической структуры и массовая миграция оказали решающее влияние на развитие Тувы.

«Несмотря на трудности, связанные с адаптацией и интеграцией населения, отмечался подъем экономики и улучшение качества жизни», — резюмировала Вера Дамдынчап.

Дореволюционная миграция в Казахстан

Доцент Казахского национального университета (Алматы, Казахстан) Сауле Жакишева представила доклад «Ретроспектива ключевых миграционных потоков на территорию Казахстана в дореволюционный период». Она подчеркнула, что Казахстан постоянно подвергался мощному воздействию миграций из сопредельных государств и внутренних перемещений. Докладчица выделила три ключевых этапа переселения в дореволюционный период.

Начало 1-го этапа (XVIII в. – 1-я половина XIX в.) связано с включением приграничных районов Казахстана в сферу влияния России. Дальнейший перенос ее границ вызвал административное стимулирование военно-казачьей и крестьянской колонизации новоприобретенных земель. В 1730-х–1740-х гг. на западной границе расселения казахов возникла цепь укреплений (Оренбургская, Яицкая, Уйская линии), охраняемых Яицкими (Уральскими) и Оренбургскими казаками. Аналогичные линии строились на территории нынешнего Северного Казахстана и на Алтае.

После падения Джунгарского ханства в 1757 г. значительная часть его территории на Алтае перешла к России. К концу XVIII в. северо-запад, север и восток Казахстана охватили линии укреплений, возле которых возникали поселения отставных и семейных солдат, крестьян, торговцев, казаков и обедневших казахов-скотоводов. Первыми постоянными оседлыми жителями казахской степи стали служилые казаки, переселенные из пограничных станиц и слобод и внутренних губерний России. Помимо славян среди них были представители народов Поволжья, а также калмыки и поляки. На Алтае жили бежавшие из центральной России старообрядцы. К середине XIX в. также существенно выросло число немцев из числа армейских офицеров и госчиновников и польских политических ссыльных, живших в основном в Семипалатинске и Усть–Каменогорске.

Второй этап связан с отменой крепостного права в Российской империи, стимулировавшей миграции крестьян по всей территории Казахстана. В 1881 г. были приняты Временные правила о переселении крестьян, а в 1889 г. утвержден Закон об их добровольном переселении на казенные земли. Строительство Транссибирской магистрали создало необходимую транспортную инфраструктуру для переселенцев.

Фото: iStock

Также в 1880-е гг. на юго–восток Казахстана после поражения восстания мусульман в китайской провинции Синьцзян переселились исповедовавшие ислам уйгуры и дунгане. Их численность в 1897 г. достигла 70 000 человек.

Третий период в 1900-1917 гг. отмечен активизацией переселенческой политики государства. В этот период у кочевников были отчуждены более 40 млн десятин земли у казахов–кочевников (20% общей земельной площади региона) для приема в северной части Степного края потока крестьян из России и Украины.

Колонизация второй половины XIX в., массовое переселение из российских губерний в начале XX в., особенно в период проведения Столыпинской аграрной реформы, стали началом формирования многонационального состава населения региона. По данным переписи 1897 г., численность казахов достигла 4,5 млн человек, или около 80%, русских – около 13%, украинцев – около 2%. К 1914 г. удельный вес казахов снизился до 58,5%, а русских — вырос до 29,6%.

Миграционные потоки разной интенсивности создали к 1917 г. в Казахстане многоконфессиональное, мультикультурное и полиэтничное сообщество более 60 народов и этнических групп, подытожила докладчик.

Всего на сессии были представлены 18 докладов, в том числе доцента НИУ ВШЭ в Перми Анны Кимерлинг «Трудовые практики рабочих в лесном хозяйстве Тувы (1945-1953 гг.): эвристический потенциал источников, хранящихся в Национальном архиве Республики Тыва»; доцента кафедры гуманитарных дисциплин НИУ ВШЭ в Перми Александра Глушкова «Стимулирование труда добровольных мигрантов в СССР во второй половине 1940-х – 1950-е гг.: эволюция агитационных практик»; научного сотрудника Школы исторических наук, Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Николы Ожеговича «Славянское заселение Балканского полуострова в раннем Средневековье: социальная организация, образ жизни и обычаи»; доцента НИУ ВШЭ в Перми Владислава Шабалина «Мобилизованные рабочие из Средней Азии и Казахстана в Молотовской области в период Великой Отечественной войны: проблемы адаптации» и профессора Учебно-научного института антропологии и этнологии РГГУ Александра Пригарина «Мобильность как глокализация: этноконфессиональные версии модернизации в количественных измерениях».