Опубликованные недавно воспоминания генерала Белой армии Сергея Щепихина позволяют сформировать более точную картину Гражданской войны на Востоке России. Их автор играл важную роль в Народной армии Комуча летом и осенью 1918 года, разрабатывал планы наступления Западной армии адмирала Колчака весной 1919-го, позднее участвовал в Сибирском Ледяном походе, позволившем остаткам колчаковских войск выйти в Забайкалье. Щепихин детально описал обстановку на фронте, положение в тылу и ярко охарактеризовал многих деятелей Белого движения на Востоке России. По его мнению, поражение белых в Поволжье и в Сибири было вызвано рядом причин, в том числе плохой организацией тыла и слабостью управления армией, что привело к назначению на ответственные посты неподготовленных военачальников, конкуренции и недоверию между командованием соединений.

Институт региональных исторических исследований (ИРИИ) факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ провел презентацию книги воспоминаний генерала Белой армии Сергея Щепихина, изданной фондом «Связь эпох».

Научный редактор издания, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН доктор исторических наук Андрей Ганин, начал представление книги с рассказа об уникальной биографии недавно скончавшейся в возрасте 101 года Натальи Канабеевой-Вильсон, дочери белого офицера и участника Сибирского Ледяного похода Льва Канабеева. Именно ей посвящена эта книга. Гостями семьи Канабеевых в Харбине были и не раз упомянутые Щепихиным генералы Константин Акинтиевский и Георгий Клерже. «Меня поразила живая ткань истории, связь времен, когда люди, о которых идет речь в книге, оказываются в двух-трех рукопожатиях от тебя», — сказал Андрей Ганин.

В записанном в прошлом году видеообращении Наталья Канабеева рассказала об истории знакомства ее родителей во время Первой мировой войны, их службе на фронте и в полевом госпитале, участии в Гражданской войне, способности Льва Канабеева находить контакт с самыми разными людьми, что спасло ему жизнь в Сибири зимой 1919–1920 годов, и о жизни в эмиграции в Харбине. Она поделилась воспоминаниями о жизни отца и друзьях семьи, учебе в русской гимназии Харбина, продемонстрировала семейные реликвии, включая знак об окончании ее отцом Николаевского кавалерийского училища, и фотографии разных лет.

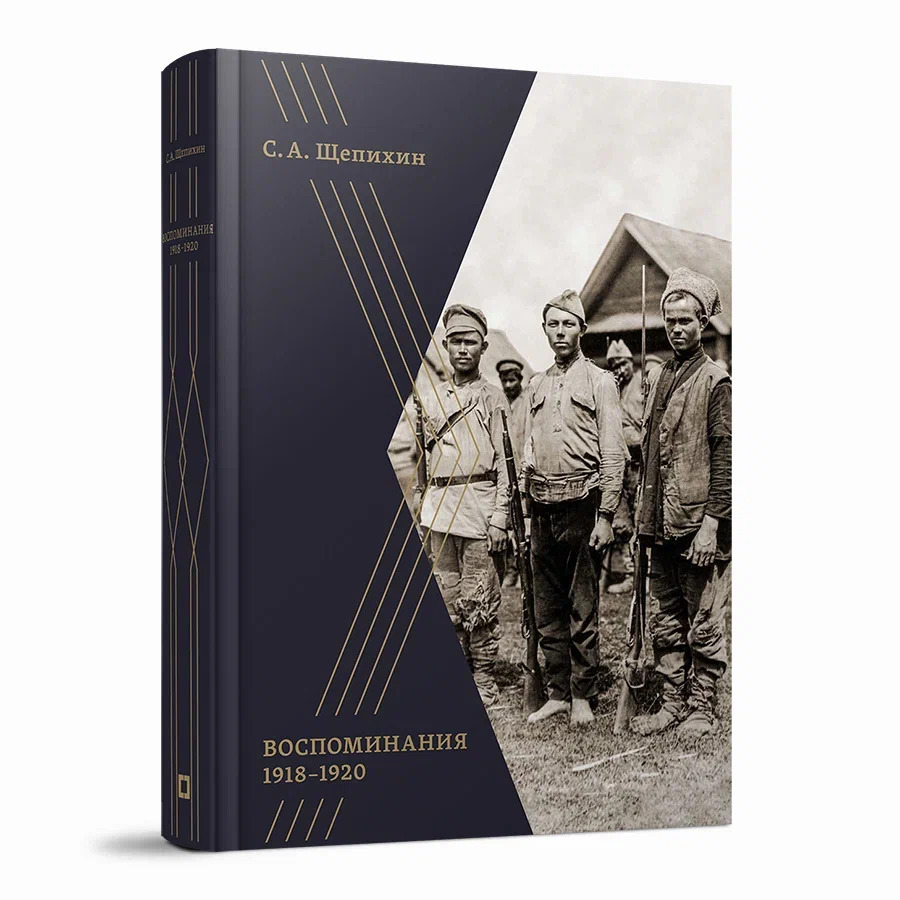

Андрей Ганин описал яркое фото на обложке издания: на снимке 23 октября 1919 года изображены трое одетых в лохмотья солдат Белой армии под Омском. Снимок опровергает распространенный стереотип об отличном снабжении белых союзниками и показывает: во время братоубийственной войны обе противоборствующие армии могли плохо снабжаться самым необходимым.

Далее историк кратко изложил биографию автора воспоминаний: Сергей Щепихин — выходец из уральских казаков, окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус, Николаевское кавалерийское училище и Николаевскую академию Генерального штаба, участвовал в Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войнах, в 1918 году из Уральского войска направился в Народную армию Комитета членов Учредительного собрания (Комуча) и в августе того же года стал начальником Полевого штаба при чехословацком генерале Станиславе Чечеке. Весной 1919 года он занимал пост начальника штаба Западной армии адмирала Колчака, наносившей главный удар по центру советского Восточного фронта, разрабатывал его план.

Неудачу наступления и последующий отход Щепихин объясняет не только контрударом красных, но и задержкой самих белых под Уфой весной 1919 года, конкуренцией между командирами корпусов и начальниками дивизий, приводившей к действиям вразнобой. После того как наступление Западной армии не увенчалось успехом, Щепихина заменили генералом Константином Сахаровым и назначили начальником снабжений Южной армии белых. После ее драматичного отхода по степи Щепихин вернулся в Омск и получил пост начальника штаба 2-й армии генерала Сергея Войцеховского. Последний после смерти Владимира Каппеля возглавил каппелевцев, а Щепихин стал его начальником штаба. Не сработавшись с атаманом Григорием Семеновым, Щепихин вместе с Войцеховским отправился на Юг России, но к моменту их прибытия в Константинополь белые уже эвакуировались из Крыма.

В эмиграции Щепихин жил с семьей в Чехословакии, работал в переплетной мастерской, а позднее бухгалтером, умер в Праге в 1948 году, а его могила утрачена. В этот период он активно публиковал свои воспоминания, чему помогало то, что в Гражданскую войну генерал вел дневник. Большая часть воспоминаний оказалась в Пражском архиве и после Второй мировой войны попала в СССР, а часть — в Гуверовском архиве в США.

По словам Андрея Ганина, Щепихин не только детально анализировал боевые действия, но и ярко охарактеризовал многих участников Белого движения на Востоке России: Владимира Каппеля, Михаила Дитерихса, начальника штаба Колчака Дмитрия Лебедева и других. Эти строки нередко пристрастны, но чрезвычайно интересны. Андрей Ганин подчеркнул: любые мемуары требуют проверки достоверности и качественных комментариев, следует учитывать и менталитет автора, антикоммуниста, носителя традиционной психологии офицера Генштаба, настроенного националистически и даже шовинистически. Докладчик пояснил, что воспоминания Щепихина не были опубликованы в полном объеме из-за нахождения в разных архивах и сложного для расшифровки почерка автора: сначала были изданы мемуары из Гуверовского архива о Сибирском Ледяном походе, затем другие тексты.

Фото: Википедия

В нынешнее издание вошли три основные работы: «Сибирь при Колчаке», включающая раздел о Комуче, «Конец Белого движения в Сибири» и «Семеновщина», отразившие события 1918–1920 годов. Большая часть текстов опубликована впервые. Мемуары сопровождают более 1300 комментариев.

Андрей Ганин привел ряд суждений Щепихина о причинах поражения белых. Он отметил среди них противоборство офицерских группировок и конфликт между выходцами из Народной армии Комуча и представителями Сибирской армии. Один из командиров корпусов-«сибиряков» заявил Щепихину, что не поддержит соседа-«народника», хотя именно Народная армия прикрывала громадный фронт и не позволяла красным занять Урал и прорваться в Сибирь.

Деятели Комуча, в свою очередь, не доверяли Омску и не приняли должных мер для эвакуации военных заводов из Поволжья, из-за чего запасы достались красным. Тянули на себя одеяло и казаки. Следствием взаимного недоверия стали восстания в тылу армии Колчака зимой 1919–1920 годов, дезорганизовавшие его и предопределившие трагический финал Белой Сибири.

Среди описанных Щепихиным ярких эпизодов — аудиенция башкирской делегации у адмирала Колчака, когда тот потребовал выдать лидера башкир Заки Валидова, после чего башкирские национальные формирования и перешли на сторону красных.

Он критически описал фигуру начальника штаба главнокомандующего генерала Лебедева, получившего пост благодаря интригам: несмотря на невысокий чин, он внушил Колчаку недоверие к более соответствующему должности генералу Александру Андогскому из-за его службы у красных и участия в переговорах с немцами в Брест-Литовске о мире. Беспрецедентное для воинской субординации событие: кандидатура Андогского обсуждалась офицерами в формате опроса, по его итогам пост занял Лебедев.

Щепихин также обратил внимание на комплектование Белой армии, острый недостаток резервов, мешавший парировать удары противника и развивать успех при удачном начале операций. Он разделял белых на надежных добровольцев, мобилизованных и пленных красноармейцев, нередко обратно переходивших фронт. Не лучшим образом проявили себя, по мнению мемуариста, оренбургские казаки и их атаман Александр Дутов, однокашник автора по кадетскому корпусу, училищу и академии.

Белым не хватало опытных кадров: на 63 000 солдат Западной армии приходилось всего 138 кадровых (выпуска до начала Первой мировой войны) офицеров и 2500 офицеров военного времени. Хромало и распределение войск: пехота не дополнялась в должной мере конницей и наоборот. Еще одной проблемой белых было плохое снабжение, приводившее к грабежам.

Мемуарист достаточно высоко оценивал Красную армию, отмечал, что она получала значительные пополнения, отдавал должное военным комиссарам.

Воспоминания, вошедшие в представленный том, прерываются периодом пребывания Щепихина в Южной армии и возобновляются в ноябре 1919 года, когда он вернулся в Омск и описал его оставление, распад фронта и развал дисциплины. Например, генерал Войцеховский застрелил в ноябре 1919 года за самовольный отход генерала Петра Гривина. 9 декабря командарм Анатолий Пепеляев арестовал командующего фронтом Константина Сахарова. Позднее поднял мятеж начальник гарнизона Красноярска генерал Бронислав Зиневич.

Сибирский Ледяной поход стал одним из символов Белого движения, отдельные участники считали его более значимым, чем 1-й Кубанский (Ледяной) поход на Юге России, а знак Сибирского похода практически идентичен знаку за Кубанский поход. В воспоминаниях Щепихина описание похода изобилует драматичными деталями. Например, он оставил ужасающее описание передвижных кладбищ: штабеля замерзших трупов на площадках госпитальных вагонов перемещали на большие расстояния вместе с эшелонами отступавших белых, что деморализовало войска.

«Воспоминания позволяют увидеть подлинную историю того времени, противоречивую и сложную», — подытожил Андрей Ганин.

Кандидат исторических наук Федор Гущин отметил: воспоминания, особенно написанные талантливыми авторами, оживляют историю. Ряд выпускников Академии Генштаба начала XX века обладали литературным даром и оставили яркие мемуары, отразившие разные взгляды на события Гражданской войны. По его мнению, воспоминания Сергея Щепихина ценны его личным участием в разработке планов важнейших операций, в том числе весеннего наступления армий адмирала Колчака в 1919 году. «Лучшее издание представить сложно, появилась возможность ознакомиться с идеями автора о замысле операций», — сказал Федор Гущин.

Андрей Ганин считает: мемуарист объективно описал положительную роль Чехословацкого корпуса в событиях 1918 года и отрицательную — в событиях 1919-го. Также он иронически описал прибытие на фронт французских войск, потребовавших особого снабжения, в частности горячего шоколада.

Директор ИРИИ НИУ ВШЭ Екатерина Болтунова спросила, почему именно это поколение военных хорошо владело художественным словом.

Андрей Ганин объяснил литературный талант многих выпускников Академии Генштаба их подготовкой и широким кругозором, а также тем, что письменные работы входили в обязанности офицеров Генштаба. Федор Гущин обратил внимание на литературоцентричность сознания образованных людей начала ХХ века, а также на эпохальный характер трагических событий 1917–1922 годов, что настоятельно требовало фиксации переживаний на бумаге.

Научный сотрудник Центра изучения стратегий и практик регионального управления ИРИИ Илья Концевой поинтересовался взглядами Щепихина на будущее государственное устройство при победе белых.

Андрей Ганин пояснил, что во взглядах автора незаметен монархизм, ему ближе умеренно либеральная версия государственного устройства, при этом он критически оценивал и социалистов, несмотря на сотрудничество с ними в Комуче, и крайне правых.

Старший научный сотрудник ИРИИ Галина Егорова задала вопрос, что, по мнению редактора, скрывал или недоговаривал автор.

Андрей Ганин полагает, что Щепихин лукавил, описывая поддержку им переворота адмирала Колчака в ноябре 1918 года. Архивные документы показывают: в тот момент он негативно оценивал действия сторонников адмирала и считал, что переворот гибелен для Белого движения.

Старший научный сотрудник Центра изучения стратегий и практик регионального управления ИРИИ Федор Мелентьев назвал книгу прекрасным подарком для любого читателя и поинтересовался, сохранились ли дневники Щепихина.

Докладчик пояснил: ранее был издан дневник Сибирского Ледяного похода, текст которого автор дополнил позднейшими вставками. Имеются цитаты из дневника и в других мемуарных работах, но подлинники дневниковых записей пока не обнаружены.

Ведущий научный сотрудник Центра изучения стратегий и практик регионального управления ИРИИ Евгений Крестьянников поинтересовался фигурами гражданских лидеров на страницах мемуаров.

Андрей Ганин отметил, что они появляются у Щепихина редко, из невоенных лиц он чаще упоминал промышленников и торговцев, с которыми сотрудничал в решении вопросов снабжения, а также союзных дипломатов.